Зернопроизводство в Казахстане: от поля до экспорта

На мировом рынке стоимость зерна сегодня сопоставима с ценой на нефть. Это неудивительно: обладание пшеницей дает странам возможность обеспечить продовольственную безопасность и экономическую независимость. В специальном репортаже телеканала Jibek Joly были рассмотрены актуальные проблемы зернопроизводства, проанализированы мнения экспертов отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан планирует собрать около 24 миллионов тонн зерна

В текущем году в Казахстане зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 23,7 миллиона гектаров, что на 413 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Из этого объема 13 миллионов гектаров заняты пшеницей. Средняя урожайность по республике составляет 15,9 центнера с гектара. По регионам наивысшую урожайность показала Северо-Казахстанская область — 19,4 центнера с гектара. В Акмолинской области этот показатель составил 16 центнеров, в Костанайской — 14,5.

Несмотря на то, что в этом году урожай не достиг рекордных показателей прошлого года, собранного объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. По предварительным прогнозам, в стране будет обмолочено около 24 миллионов тонн зерна, из которых 16 миллионов тонн составит пшеница.

По словам заместителя директора департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Жандаулета Жанбырбаева, на юге страны уборочная кампания уже полностью завершена. А в трех ключевых зернопроизводящих регионах — Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях — уборка урожая все еще продолжается.

— Если говорить о других культурах, на сегодняшний день собрано 2,6 миллиона тонн картофеля, 3,5 миллиона тонн овощей и 2,3 миллиона тонн бахчевых культур, — сообщил Жанбырбаев.

Казахстанская пшеница востребована на китайском рынке

Часть собранного зерна экспортируется за рубеж, другая часть закладывается в государственный резерв, а остальное оставляется в качестве посевного материала на следующий сельскохозяйственный сезон. Подобная стратегия реализуется в рамках государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности.

Крупнейшими мировыми производителями пшеницы являются страны Европейского Союза, Китай, Индия и Россия. Вместе они обеспечивают около 55% глобального производства. Однако не весь произведенный объем идет на экспорт — значительная его часть предназначена для внутреннего потребления, учитывая численность населения и спрос внутри страны. В связи с этим существует заметная разница между объемами производства и экспорта.

Среди мировых лидеров по экспорту пшеницы — Россия, страны ЕС, Австралия, Канада, США, Украина и Аргентина. Казахстан также входит в этот список.

Несмотря на высокий спрос на казахстанскую твердую пшеницу, в стране в основном выращиваются мягкие сорта. По мнению специалистов, урожайность казахстанской пшеницы уступает показателям некоторых других стран, что также влияет на конкурентоспособность продукции.

Основные рынки сбыта казахстанского зерна — страны Центральной Азии, Китай, Иран, государства Ближнего Востока, Кавказа, а также Европа, куда поставки осуществляются транзитом через Россию. В числе стран Европейского союза, куда экспортируется казахстанское зерно, Италия, Бельгия, Польша, Португалия, Норвегия и Великобритания. Также проявляют интерес Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и страны Северной Африки.

— С прошлого года у нас появилась возможность выйти на новый уровень. Мы вернулись на рынки, о которых забыли десять лет назад. Постепенно, пусть и в небольших объемах, начинаем осваивать рынки Европы, Африки и Восточной Азии. Введенные государством транспортные субсидии покрывают значительную часть логистических расходов. За это мы искренне благодарны государству, — отметил заместитель председателя Национальной ассоциации экспортеров KAZGRAIN Алибек Атай.

По информации генерального консула Казахстана в китайском городе Сиань Жошыхана Кыраубаева, в этом городе работает компания «Айцзюй», которая занимается переработкой зерна, выращенного в Северо-Казахстанской области. Продукция компании маркируется знаком «Made in KZ», что способствует росту продаж казахстанских товаров на рынке Центрального Китая, в том числе и в Сиане.

— Почва в Казахстане богата органическими веществами, что позволяет выращивать высококачественную пшеницу. Именно поэтому мы закупаем ее из Казахстана, — рассказал заместитель генерального директора производственной группы по переработке зерна и масличных культур «Айцзюй» Лю Чжипин.

В семеноводстве не должно быть застоя — ученый

В сфере пшеничного хозяйства исключительно важно серьезно подходить к вопросам технологий, науки и особенно семеноводства. Несмотря на то, что отечественные ученые вывели ряд новых сортов зерна, данная отрасль все еще остается зависимой от импорта.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Бекзат Амантаев отмечает, что существуют специальные гены, определяющие засухоустойчивость сортов зерновых культур. Чем больше таких генов содержит сорт, тем выше его адаптивность к засушливым условиям.

— Один из таких сортов — «Таймас», выведенный учеными Научного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева и внедренный в производство в последние годы. Научно доказано, что этот сорт отличается высокой засухоустойчивостью и урожайностью. Даже в засушливом 2023 году урожайность «Таймаса» не опускалась ниже 20 центнеров с гектара. А в прошлом и текущем годах, при применении надлежащих агротехнологий, фермеры смогли собрать от 30 до 40 центнеров с гектара, — сообщил Б. Амантаев.

На сегодняшний день в Государственном реестре селекционных достижений Республики Казахстан зарегистрировано 2613 сортов сельскохозяйственных культур. Из них 822 сорта — отечественной селекции, тогда как 1733 сорта являются результатом зарубежных научных разработок. Однако, согласно открытым источникам, лишь 29 сортов пшеницы официально адаптированы к климатическим условиям страны.

Специалисты подчеркивают: чтобы преодолеть застой в семеноводческой сфере, необходимо проведение глубокой и продуманной реформы. Без качественного семенного материала рискует деградировать не только сама аграрная отрасль, но и продовольственная безопасность страны в целом может оказаться под угрозой.

— Системная поддержка семеноводства, внедрение современных технологий и развитие селекционной работы — это ключевые условия обеспечения устойчивого продовольственного будущего, — подчеркивает ученый.

Один из главных зернопроизводящих регионов Казахстана — Есильский район Акмолинской области. В этом году здесь был достигнут рекордный показатель — собрано 27 миллионов тонн зерна, при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Существенный вклад в этот успех внесло крестьянское хозяйство «Ново-Приречное», расположенное в селе Юбилейное.

В текущем сезоне здесь было засеяно около 60 тысяч гектаров зерновыми культурами. Для достижения высоких результатов активно применялись современные агротехнологии и минеральные удобрения. В рамках государственной программы «Кең дала-2» предприниматель получил льготный кредит под 5% годовых, что позволило без потерь собрать и успешно сохранить урожай.

— В этом году мы обработали 55 тысяч гектаров и получили в среднем по 14 центнеров с гектара, что является высоким показателем. Мы активно удобряли почву и уже начали подготовку к следующему сезону, — рассказал директор хозяйства Валерий Тюркин.

Несмотря на возраст, руководитель хозяйства Валерий Шенцов в свои 70 лет не оставляет работу в поле, активно осваивает современные технологии и управляет производственными процессами. По его словам, современные комбайны оснащены жатками шириной до 12 метров и системой автоматического управления с GPS-навигацией, что позволяет значительно повысить производительность и качество уборки.

— Вся информация о влажности зерна и количестве убранных гектаров контролируется автоматически. Если влажность превышает допустимую норму, техника автоматически останавливается. Тогда как раньше жатки были шириной 4 метра, сегодня они достигают 12 метров — это в разы увеличивает объем выполняемой работы, — отметил В. Шенцов.

Хозяйство активно участвует и в развитии социальной инфраструктуры села. Например, при рождении в семье третьего ребенка компания выплачивает социальное пособие в размере 1000 долларов США.

Качество продукции под строгим контролем

По данным акимата Есильского района, уборочная кампания близится к завершению. В настоящее время аграрии активно доставляют на склады такие культуры, как подсолнечник, лен, горчица, чечевица и просо. По словам заместителя акима района Асылхана Жунусова, 25% всего урожая составляют зерновые высокого качества, остальная часть полностью соответствует требованиям третьего класса.

— Успешному проведению уборочной кампании способствовали как благоприятные погодные условия, так и комплексная государственная поддержка. Благодаря программе «Кең дала-2», реализуемой при поддержке Президента и областного руководства, аграриям района было выделено 16 миллиардов тенге. Эти средства были направлены на закупку семян, удобрений, топлива и сельскохозяйственной техники, — сообщил заместитель акима.

В районе на уборке было задействовано около 840 комбайнов. Фермеры не испытывают беспокойства по поводу сбыта урожая — в Есильском районе действуют 9 лицензированных элеваторов общей вместимостью 551 тысяча тонн. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия располагают дополнительными складами, способными хранить еще до 247 тысяч тонн зерна.

Одним из крупнейших зерноприемных пунктов региона является элеватор «Ковыльный», работающий с 1957 года. На предприятии работает лаборатория под руководством опытного специалиста Любови Завгородько, имеющей за плечами более 40 лет практики.

— Мы тщательно проверяем качество зерна: его влажность, содержание белка и наличие вредных веществ. В этой работе особенно важны точность и внимательность, — отмечает специалист.

После прохождения лабораторных анализов зерно взвешивается и направляется на хранение. Там оно очищается, при необходимости сушится и сортируется по типу: твердая или мягкая пшеница. В дальнейшем зерно подготавливается как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Директор элеватора Ерлан Кенжебаев в числе основных проблем выделяет неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры.

— Из-за удаленности села и плохих дорог доставка зерна представляет собой серьезную сложность. Машины часто ломаются, требуются постоянные ремонты, — отметил он.

Ежегодно элеватор принимает десятки тысяч тонн зерна от фермеров региона. В прошлом году этот показатель составил 235 тысяч тонн, что превышает проектную мощность предприятия. Тем не менее, благодаря хорошо налаженной логистике, зерно успешно принимается и обрабатывается.

Основная часть прошедшего лабораторный контроль и отсортированного зерна экспортируется в такие страны, как Узбекистан, Иран и Афганистан. Для этого элеватор использует собственные железнодорожные вагоны, что позволяет организовать стабильные и эффективные экспортные поставки.

Проблемы логистики

Казахстанское зерно обладает высоким стратегическим потенциалом. Однако фермеры, собравшие богатый урожай, сталкиваются с целым рядом препятствий — от проблем с хранением до затрудненного экспорта.

В настоящее время в стране функционируют 207 лицензированных элеваторов с общей мощностью хранения свыше 13,4 миллиона тонн. Вместе с тем объем зерна, который могут принять нелицензированные склады, еще больше — более 16,6 миллиона тонн. Однако большинство из них не имеют надлежащей инфраструктуры, что серьезно нарушает логистическую цепочку.

Кроме того, в разгар приемной кампании некоторые элеваторы поднимают тарифы на хранение зерна на 10-50%, что существенно увеличивает затраты аграриев. В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает внедрить цифровую систему, регулирующую тарифы и автоматизирующую услуги, а также ввести ограничения на предоставление субсидий на модернизацию элеваторов, объем которых превышает 10 тысяч тонн.

Однако не только сельхозпроизводители, но и казахстанские трейдеры открыто говорят о сложностях.

— Наибольшие затруднения вызывает деятельность национального оператора «Қазақстан темір жолы». Разнообразные штрафы и обременительные условия мешают ведению бизнеса. Все это в итоге отражается на доходах фермеров, ложится на их плечи дополнительным финансовым бременем, — говорит заместитель председателя Национальной ассоциации экспортеров зерна KAZGRAIN Алибек Атай.

Стоимость казахстанской пшеницы на мировом рынке напрямую зависит от заключенных экспортных контрактов, качества продукции и логистических расходов. Сегодня тонна пшеницы третьего класса стоит порядка 210-215 долларов США. А зерно с высоким содержанием глютена оценивается значительно выше.

— Казахстан не имеет прямого выхода к морю, а это означает, что логистика обходится очень дорого. Рынки Африки и Азии проявляют интерес к нашему зерну, но, учитывая высокие экспортные издержки, наша продукция становится неконкурентоспособной, — поясняет Алибек Атай.

Глубокая переработка — путь к устойчивому развитию

Сегодня Казахстан делает ставку не только на экспорт сырья, но и на его глубокую переработку внутри страны. Это стратегическое направление, поскольку продукты с высокой добавленной стоимостью — такие как мука, макароны, биоэтанол, глютен — востребованы на глобальных рынках.

Тем не менее, сейчас менее 3% урожая пшеницы перерабатывается внутри страны. Хотя, согласно официальным оценкам, при развитии глубокой переработки Казахстан может зарабатывать до 6,1 миллиарда долларов в год только за счет экспорта такой продукции.

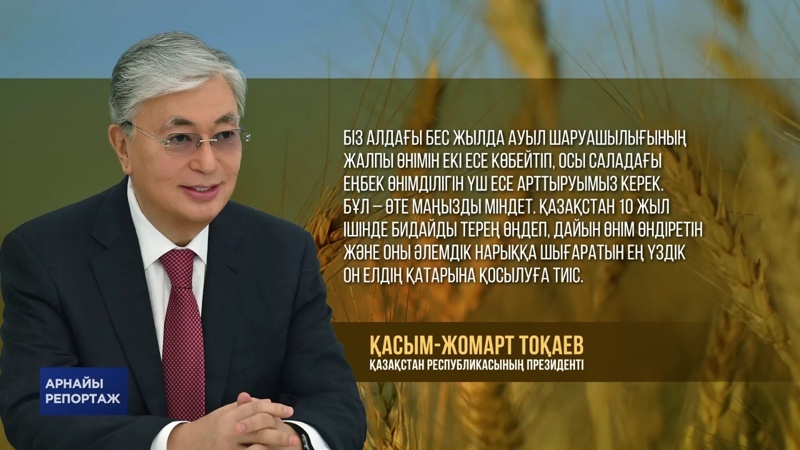

Вопрос стоит на личном контроле Президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркивает: продажа не сырья, а готовой продукции — это вопрос экономической выгоды и устойчивости.

Ведь зачастую страны, покупающие у нас зерно, перерабатывают его и экспортируют уже как готовую продукцию по гораздо более высокой цене. В таких условиях Казахстану выгодно продавать готовые изделия, а не сырье.

Сегодня в стране насчитывается более 200 мукомольных предприятий, но лишь немногие из них работают по полному производственному циклу: от переработки пшеницы до выпуска макарон, лапши, круп и другой готовой продукции.

Яркий пример — завод в Астане, где внедрена полная цепочка переработки: зерно поступает на элеватор, затем проходит этап помола на мельнице, после чего превращается в макаронные изделия.

— Мы можем хранить до 48 тысяч тонн пшеницы. На предприятии работают три мельничных линии, и в сутки мы перерабатываем до 500 тонн зерна, — рассказывает директор завода Нурлыбек Серикбол.

По объёмам экспорта муки Казахстан входит в тройку мировых лидеров. В 2025 году планируется экспортировать около 2 миллионов тонн муки. Основные потребители — Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Китай. В последние годы появился выход и на американский рынок.

— Первую партию мы отправили по Транскаспийскому маршруту: Актау — Баку — Нью-Джерси. Перевозка заняла около двух месяцев. Сейчас наша цель — сократить сроки доставки до одного месяца. На американских маркетплейсах наблюдается высокий спрос на казахстанскую продукцию, — делится представитель QazTrade в США Рамазан Сламханов.

По мнению экспертов, развитие глубокой переработки зерна может существенно повысить конкурентоспособность казахстанского АПК и откроет доступ к рынкам не только сырья, но и готовой продукции. Однако пока такие предприятия можно пересчитать по пальцам.

Например, в Северо-Казахстанской области работает завод по производству биоэтанола, перерабатывающий ежегодно до 250 тысяч тонн пшеницы. В Акмолинской области планируется строительство нового предприятия по выпуску биотоплива из льна.

Таким образом, простого наращивания посевных площадей под пшеницу уже недостаточно. Недостаток воды и технологий приводит к снижению урожайности? поэтому Казахстану необходимо делать ставку на выращивание качественного зерна и его глубокую переработку. Это ключ к конкурентоспособности на глобальном рынке, повышению устойчивости агросектора и формированию новой модели экономического роста.

Именно в этом направлении выстроена десятилетняя стратегия развития, обозначенная Президентом страны.