Школьницы из Костаная рассказали о земляках, переживших ужасы фронта и плена в годы ВОВ

Работы костанайских школьниц основаны на подлинных документах, воспоминаниях и семейных архивах. Подробнее – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

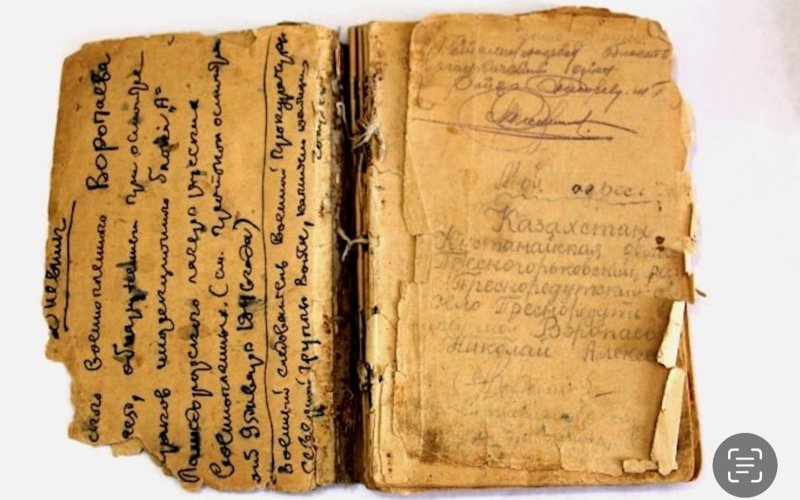

Дневник из плена

Свой исследовательский проект ученица 11 класса школы № 17 Алина Фисенко посвятила Сергею Николаевичу Воропаеву — уроженцу Костанайской области, чья трагическая история отражена в личном дневнике, сохранившемся со времен Второй мировой войны.

Сергей Воропаев родился 20 сентября 1921 года в селе Пресноредуть Пресногорьковского района. С юных лет проявлял интерес к литературе, ночами зачитывался книгами и вел личные записи. В 1939 году, работая пионервожатым в детском доме, он влюбился в девушку по имени Лида Путинцева. Именно тогда у него появилась привычка доверять бумаге свои мысли и чувства — привычка, которая впоследствии спасет память о нем.

— Когда началась война, Сергей Николаевич, как и миллионы советских парней, ушел на фронт. Последнее письмо родным датировано концом 1941 года. Предположительно, он попал в плен уже после взятия Минска в июне 1941 года, когда в окружение попали 11 советских дивизий. Его судьба была типичной для миллионов пленных: он оказался в нацистском концлагере Ламсдорф на территории Польши, — рассказывает о своей работе Алина Фисенко.

Несмотря на ужасные условия, он продолжал вести дневник. Эти записи начинаются с марта 1944 года и заканчиваются в марте 1945 года. В них — жизнь глазами узника: голод, болезни, смерть, редкие моменты надежды. Дневник Воропаева — один из немногих сохранившихся свидетельств изнутри лагеря, документ, имеющий историческую и человеческую ценность.

— После войны документ был обнаружен 9 января 1946 года под матрасом в инфекционном блоке лагеря. В 1947 году он поступил в Институт истории партии при ЦК Компартии Казахстана. Тогда подлинник был возвращен семье, а копия едва не была уничтожена — из-за действовавшего в годы войны приказа № 270, согласно которому попавших в плен считали изменниками. Это решение наложило тень на судьбы миллионов солдат, — приводит цитату из своего исследования ученица.

В 1964 году мать Сергея Воропаева передала дневник в Государственный музей Костанайской области. Благодаря музейным работникам он сохранился, а позднее был опубликован в сборнике Центрального музея военнопленных в польском городе Ламбиновице.

— Своей работой я хотела показать, через что прошли советские военнопленные. Тысячи солдат не дожили до освобождения, и лишь единицы оставили после себя письменные свидетельства. Дневник Сергея Воропаева — это честный и трагичный документ эпохи, — говорит Алина Фисенко.

Исследование Алины стало частью конкурса научных проектов и было отмечено на городском уровне. Ее научный руководитель — преподаватель истории, которая также помогает сохранять память о героях тех страшных лет. К слову, в процессе написания материала девушке удалось также лично пообщаться с узником концлагеря Освенцим, который проживает в Костанае — Дьячковым Леонидом Васильевичем, в этом году ему исполнилось 97 лет.

Путь бойца Михаила Дербуша

Когда девятиклассница Дарья Савочкина начала исследование истории своей семьи, она и представить не могла, насколько героическим и многогранным окажется путь ее прадеда — Михаила Васильевича Дербуша. В своей научной работе, выполненной под руководством Лутерс Елены Николаевны, Дарья восстановила по крупицам биографию участника Великой Отечественной войны, опираясь на семейный архив, материалы сайтов «Память народа», «Подвиг народа» и интервью с дочерьми героя — бабушками Дарьи, Людмилой и Верой.

Михаил Васильевич родился 20 февраля 1922 года в селе Новонежинка. Его родители были переселенцами из украинского города Нежин, ставшими одними из основателей нового села. В большой семье, где было пятеро детей, труд ценился с малых лет — уже в семь лет Михаил работал в поле. Окончил семь классов и зоотехнические курсы, и к началу войны, в 19 лет, трудился зоотехником в Московском мясосовхозе.

— Он был призван в армию в декабре 1941 года. В январе 1942-го попал в 370-ю стрелковую дивизию на Северо-

Западном фронте, участвовал в Демянской операции, где Красная Армия впервые окружила крупную группировку противника. В звании сержанта Михаил Васильевич командовал минометным расчетом, — рассказывает Дарья.

10 июня 1942 года получил тяжелое ранение: пуля прошла навылет через грудную клетку. После полугода лечения в госпитале он мог бы остаться в тылу, но настоял на возвращении на фронт.

— Осенью 1943 года его наградили медалью «За отвагу» за уничтожение склада боеприпасов и подавление двух огневых точек противника. В наградном листе отмечено: «Тов. Дербуш неоднократно участвовал в боях, проявляя мужество и отвагу, был дважды ранен, — цитирует выписку исследовательница.

Позднее он стал парторгом 168-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Ленинградской области и стран Прибалтики. В декабре 1944 года вновь получил ранение — на этот раз осколочное в плечо.

За образцовое выполнение боевых задач Михаил Дербуш был удостоен ордена Отечественной войны II степени.

— День Победы мой прадедушка встретил в госпитале, но уже через месяц — 24 июня 1945 года — прошел по Красной площади в составе участников Парада Победы. Затем был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в разгроме Квантунской армии. За это получил медаль «За победу над Японией», — рассказывает Д. Савочкина.

Домой вернулся лишь в 1946 году, инвалидом II группы. Несмотря на последствия ранений, не опустил рук — перевез семью в Костанай, работал агрономом, строителем, участвовал в освоении целины. Он прожил долгую и достойную жизнь, воспитал детей, внуков и стал живым примером мужества и силы духа.

— В нашей семье не принято было говорить о войне. «Слишком тяжело переживать всё снова», — говорил он. Но каждый 9 мая вся родня собиралась вместе — поздравляли, вспоминали, благодарили. Сегодня Дарья и ее семья несут портрет прадеда в шествии «Бессмертного полка», чтобы передать будущим поколениям эту память, – делится мама Дарьи Анна Савочкина.

Исследование Дарьи легло в основу ее научного проекта, с которым она успешно выступила на городском и региональном этапах конкурса.

Ранее мы рассказывали, как формирования из Казахстана сражались на фронте в годы войны.

Мемориальную доску Бауыржану Момышулы открыли в селе Жуалы Жамбылской области.