Рост НИОКР и новые инициативы: чего не хватает казахстанской науке

В Казахстане наука переживает обновление: растут расходы на НИОКР, увеличивается число молодых исследователей, запускаются региональные инициативы. Однако главным вызовом остается коммерциализация и слабая инфраструктура для внедрения инноваций. В вопросе разбирался корреспондент Kazinform.

Наука на перекосе

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Казахстане в 2022–2024 годах распределяются крайне неоднородно между регионами.

Наименьшие объемы внутренних затрат за этот период наблюдаются в области Улытау – всего 227 млн тенге. При этом в 2022 году финансирование составляло лишь 3,6 млн тенге, в 2023-м – 189,3 млн, а в 2024 году сократилось до 33,9 млн. Область Жетысу потратила на НИОКР 1,18 млрд тенге: с постепенным ростом от 127,2 млн тенге в 2022 году до 838,3 млн тенге в 2024-м.

Атырауская область за три года направила на развитие науки 1,85 млрд тенге, Кызылординская – 3,09 млрд тенге, а Павлодарская область – 3,83 млрд тенге. При этом структура расходов по годам показывает, что значительная часть финансирования приходится на последние годы отчетного периода.

Разброс бюджетных расходов на научные исследования отражает особенности регионального развития и приоритеты финансирования. Данные свидетельствуют о том, что инвестиции в НИОКР сосредоточены в отдельных областях, что открывает возможности для анализа и дальнейшего совершенствования распределения средств.

По данным Национального центра государственной научно-технической экспертизы, в 2024 году распределение грантового и программно-целевого финансирования среди регионов Казахстана отражает приоритеты национальной научной политики.

Так, организации из области Жетысу и Кызылординской области получили наибольшие объемы финансирования в рамках приоритетного направления «Интеллектуальный потенциал страны». Атырауская область традиционно сосредоточилась на экологической повестке: значительная часть средств была направлена на проекты в области «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование». Павлодарская область, как индустриальный центр, получила поддержку преимущественно по направлению «Энергия, передовые материалы и транспорт».

Статистика подчеркивает, что распределение ресурсов ориентировано на развитие ключевых компетенций регионов и соответствует стратегическим задачам устойчивого развития страны.

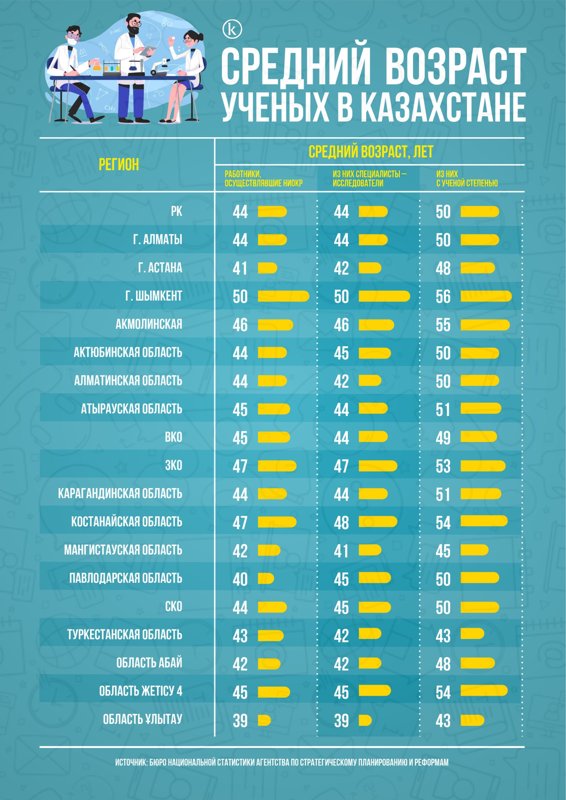

Средний возраст ученых

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, средний возраст специалистов-исследователей с ученой степенью в Казахстане постепенно снижается: в 2024 году он составил 50 лет, тогда как в 2022–2023 годах держался на отметке 51 год.

При этом по регионам наблюдаются значительные различия. Самыми молодыми исследователями оказались специалисты Туркестанской области и области Улытау – их средний возраст составляет 43 года, а в Мангистауской области – 45 лет. Напротив, старшее поколение исследователей сосредоточено в городах Шымкент (56 лет) и Астана (48 лет), а также в Акмолинской (55 лет), Костанайской (54 года) и Жетысу (54 года) областях.

Если смотреть на общую картину, средний возраст работников, задействованных в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по стране, составляет 44 года, а специалисты с ученой степенью – 50 лет. Эта статистика отражает естественную динамику отрасли: регионы с промышленной или образовательной историей имеют более зрелый состав исследователей, тогда как новые научные центры привлекают молодых специалистов.

Разброс возрастов по регионам подчеркивает, что Казахстан одновременно опирается на опыт старшего поколения и развивает потенциал молодых исследователей, создавая баланс между преемственностью и инновациями в науке.

Наука Казахстана постепенно омолаживается. В 2024 году численность работников, осуществлявших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, младше 35 лет, достигла 7 962 человек – это на 7,9% больше, чем в 2023 году, и на внушительные 21,5% больше по сравнению с 2022 годом.

Молодые ученые, словно свежий ветер, приносят с собой новые идеи и энергию. Их доля среди всех специалистов, работающих над НИОКР, составила 29,3% в 2024 году – незначительно выше прошлогоднего показателя (28,8%) и 2022 года (27,9%).

Эти цифры говорят о том, что поколение до 35 лет постепенно становится заметной движущей силой науки, готовой поднимать новые горизонты исследований и воплощать инновационные проекты. В то время как старшее поколение продолжает передавать накопленный опыт, молодые исследователи превращают цифры в живое движение, формируя будущее казахстанской науки.

Наука как бизнес

Одной из ключевых проблем казахстанской науки остается коммерциализация результатов исследований. Как отмечают эксперты, при университетах пока отсутствует полноценная инфраструктура, позволяющая пройти полный цикл доведения научной разработки до рынка. Сегодняшние виды финансирования – грантовое и программно-целевое – покрывают лишь начальные этапы исследований, уровни TRL 1–4, то есть базовые и прикладные исследования.

– Слабая развитость инновационной и инфраструктурной экосистемы в виде Технопарков, Центров прототипирования и механизмов поддержки на этих этапах делает невозможным переход к TRL 9 – массовому внедрению и коммерциализации, – подчеркнули в высшей научной организации «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте РК.

В результате на жизненном цикле научных разработок возникает так называемая «долина смерти» (valley of death) – критический разрыв между фундаментальными исследованиями и их практическим применением. Пробел в инфраструктуре особенно ощутим на этапах прототипирования, тестирования и малосерийного производства (TRL 5–8).

Решением проблемы эксперты называют создание при вузах полноценной системы поддержки коммерциализации, охватывающей все стадии TRL, с акцентом на промежуточные этапы. Кроме того, предлагается разработка нового вида грантового финансирования – грантов на разработку прототипов и проведение опытно-промышленных испытаний. Этот инструмент позволит ученым довести лабораторные результаты до работающего прототипа и обеспечить опытно-промышленное тестирование новых технологий, открывая путь к их успешной коммерциализации.

Академия наук Казахстана запускает масштабную инициативу «Сильная региональная наука – сильный регион», призванную укрепить научный потенциал областей страны и привлечь молодых исследователей. В 2024 году состоялись 9 выездных заседаний Президиума Академии в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской областях и области Абай. Мероприятия сопровождались выставками научных достижений, демонстрирующими возможности науки для развития экономики регионов.

В рамках инициативы создаются центры форсайтных исследований на базе крупных региональных вузов, формируется региональная форсайтная сеть, утверждаются совместные планы развития науки с участием акимов и Академии, разрабатываются советы региональных ученых и концепции поддержки научного потенциала. Одновременно создаются центры наук Академии в отдельных регионах, что должно способствовать развитию науки и инноваций на местах.

Особое внимание уделяется молодым кадрам. В 2024 году Академия возродила Совет молодых ученых – старейшую молодежную организацию в научной сфере страны.

– Ключевая цель Совета – защита прав и продвижение интересов молодых ученых, содействие их профессиональному росту и интеграции в национальную и международную научную среду, – отметили в Академии наук.

В рамках Совета проведен первый молодежный Конгресс «Жас Сәтбаевшылар», объединивший более 1000 участников и 120 спикеров, включая молодых ученых, работающих за рубежом.

Следующим шагом стало проведение Первого Форума юных исследователей совместно с Министерством просвещения, собравшего более 400 одаренных школьников. Цель форума – ранняя профориентация, вовлечение в научную среду и формирование устойчивого механизма пополнения науки талантливыми кадрами.