Когда мама в фокусе: как патронаж спасает от послеродовой депрессии

Тема послеродовой депрессии до сих пор остается довольно закрытой и болезненной для нашего общества. Об этом не принято говорить, хотя это история чуть ли не каждой пятой казахстанки, передает агентство Kazinform.

Девять месяцев под сердцем, долгожданный момент, первое прикосновение, «золотой час», прикладывание к груди… А спустя несколько месяцев — что-то не так…

Сколько женщин в нашей стране сталкиваются с постродовой депрессией? В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Казахстане пока нет официального диагноза «послеродовая депрессия», который бы выделяли отдельно. Оценивается лишь общее психоэмоциональное состояния рожениц. Поэтому никто не может сказать, сколько именно молодых казахстанских мам сталкиваются с послеродовой депрессией.

Подтверждает это и специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Фахриддин Низамов.

— К сожалению, в Казахстане отсутствует официальная статистика по распространенности послеродовой депрессии, однако последние результаты вызывают серьезную обеспокоенность. В 2022 году в ходе исследования, проведенного в городе Семей, было установлено, что 59,4% матерей сталкивались с послеродовой депрессией в течение первого года после родов. Это было связано с плохими жилищными условиями, напряжёнными семейными отношениями и недостатком психологической поддержки после родов. Почти 60 процентов — огромная цифра! И хотя в среднем, показатели ниже, по данным ВОЗ, в Казахстане от 19 до 25% женщин могут страдать от послеродовой депрессии, но и они — серьезный повод задуматься и начать что-то делать.

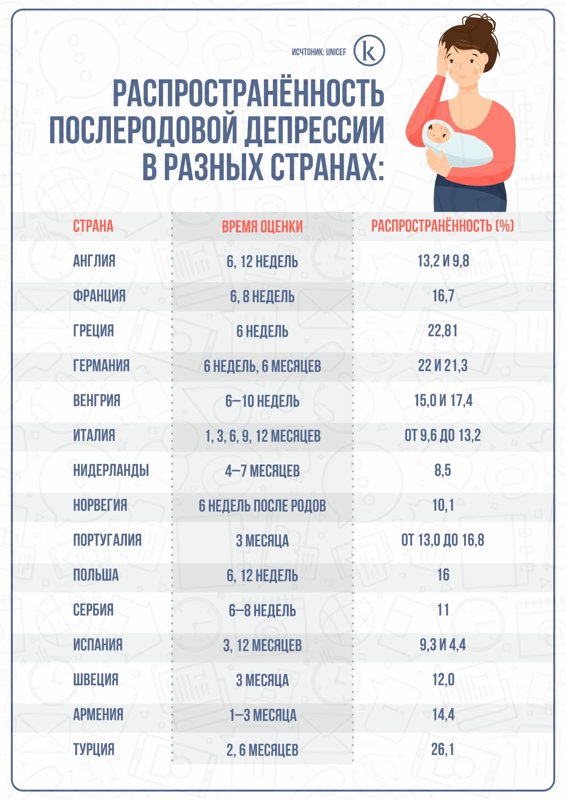

В инфографике нет данных о женщинах из Казахстана, так как в стране не проводилось национальных исследований по распространённости послеродовой депрессии. Но очевидно, что недостаток психологической поддержки после родов — острая и часто недооценённая проблема не только в других странах мира, но и у нас.

«Кажется, что сейчас ты вообще можешь умереть…»

Многие мамы в Казахстане проходят через послеродовую депрессию в одиночестве: они не знают, к кому обратиться, или боятся быть непонятыми. Аэлин Сексимбаева — одна из тех, кто решился открыть свою душу и рассказать о своей борьбе в личном блоге. Ей диагностировали тревожное расстройство.

Беременность была долгожданной, запланированной. Но всё пошло не так, как она представляла. Вместо естественных родов — кесарево сечение, затем трудности с грудным вскармливанием. Когда малышу исполнилось 10 месяцев, начались панические атаки.

— Думаю, эмоциональное напряжение копилось постепенно, плюс постоянный недосып и дефициты в организме. Сначала появилось тревожное расстройство, а затем, из-за истощения организма, — депрессия. Через десять месяцев начались сильные приступы тревожности. Я могла просто сидеть с ребенком и неожиданно начинала думать, что сейчас случится что-то плохое. Сердцебиение учащалось, казалось, что вот-вот сердце остановится. Тогда я думала, что это просто тревожный приступ. Позже, после консультации с психиатром, узнала, что это были панические атаки — и легкие, и тяжёлые, когда кажется, что ты можешь умереть.

Она пыталась справиться сама — отдыхала, спала, принимала помощь от близких, но тревога не проходила.

— Начался момент, когда не помогало ничего — ни отдых, ни сон, ни просто ничего не делать. Всё перестало радовать. Я гуляю, прихорашиваюсь, могу смеяться — а внутри ощущение, что вся жизнь ужасна. Однажды мы поругались с мужем, я вышла из дома и подумала: «Может, выйти в окно?»

Она начала искать специалиста — долго выбирала между психологом и психиатром. Оказалось, что психологи не ставят диагнозов.

— Я пошла к женщине-психиатру, которая принимает онлайн. Мне было важно, чтобы это осталось между нами. Я на удивление легко выдала ей всю историю — как будто тело и душа ждали этого момента.

Психиатр назначила Аэлин анализы, чтобы выявить дефициты в организме, и пригласила на повторную встречу — нужно было уточнить, какая это депрессия: легкая или умеренная. Но сразу стало понятно, что тревожное расстройство у нее уже точно есть.

— Она очень внимательно выслушала мою историю и буквально разложила все по полочкам: сначала была просто тревожность, потом она переросла в расстройство. На фоне этого организм истощился — и уже потом началась депрессия, — вспоминает Аэлин.

Это объяснение стало для нее настоящей точкой опоры. Не абстрактное «у вас стресс», а понятная картина того, что происходит и почему. И главное — что с этим делать. Аэлин подчеркивает: за все это время система здравоохранения не дала ей ни одного сигнала, что с ней может быть что-то не так.

— Патронажная медсестра приходила после родов, брала анализы у меня и ребенка, но почти не интересовалась моим эмоциональным состоянием. Спрашивала только про малыша и грудное вскармливание. Если бы тогда мне предложили пройти опрос на выявление послеродовой депрессии, я бы отреагировала на это нормально. В итоге я прошла его, когда обратилась к психиатру.

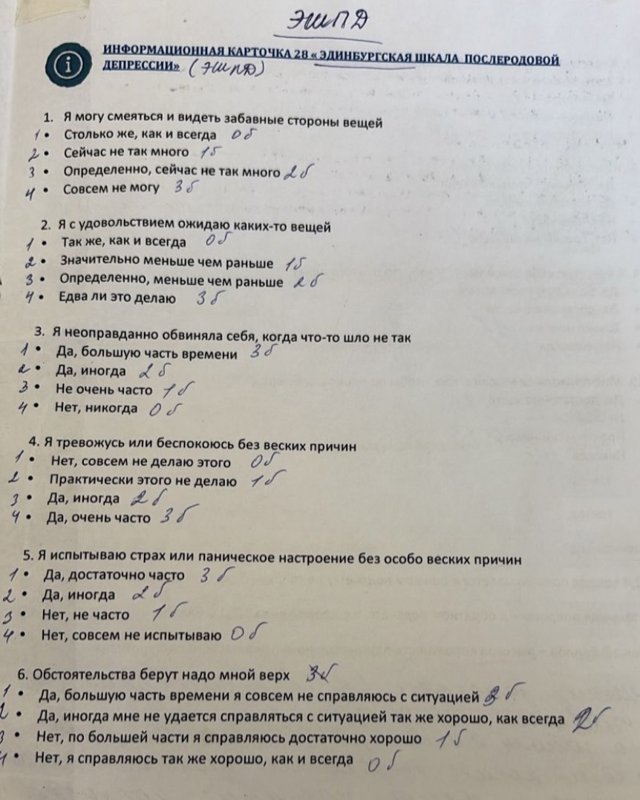

Аэлин самостоятельно нашла в интернете Эдинбургский опросник для выявления послеродовой депрессии. Это короткий тест из 10 вопросов, на которые женщина может ответить за пару минут. Он помогает врачам понять, сталкивается ли молодая мама с послеродовой депрессией.

Этот скрининг включен в казахстанские протоколы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Однако, как показывает практика, на деле он применяется крайне редко. Об этом же говорит и врач-психиатр Арай Альгожина, специализирующаяся на послеродовом состоянии матерей:

— Я сама дважды мама, и по моему личному опыту, а также по рассказам моих пациенток, патронажная система в Казахстане сосредоточена исключительно на осмотре ребёнка. Поэтому у нас нет точной статистики, а те цифры, которые нам приводят, отражают лишь женщин, обратившихся за помощью. Это проблема не только Казахстана: в немногих странах применяется рутинный скрининг, который дает более полную картину. К тому же многие исследования не учитывают социальные и финансовые факторы, ограничиваясь только шкалами и опросниками. Тем не менее, даже существующие показатели достаточно высоки, и мы на них ориентируемся, когда говорим, что проблеме нужно уделять больше внимания, — высказывает свою точку зрения наш эксперт.

Альгожина считает, что наибольшую пользу приносят программы, которые начинаются еще во время беременности и продолжающиеся после родов: непрерывная поддержка, по ее словам, является одним из ключевых способов профилактики не только постродовой депрессии, но и материнского суицида.

— Все трагические случаи, которые завершились суицидом или убийством матерями детей, можно было бы предотвращать, если бы женщину обследовали после появления на свет малыша. Статистически, мы имеем один такой случай на 1000 женщин, страдающих расстройствами психики после родов. Статистика по количеству детей, пострадавших от своих матерей, не может не пугать. Это уже не говоря о том, что при депрессии у матери дети могут недоедать, иметь педагогическую запущенность и соматические заболевания, — сообщила врач-психиатр.

Рядом и вовремя: как патронажная акушерка в Узбекистане распознаёт депрессию у мам

В истории Аэлин особенно остро звучит одно: ни один специалист в системе здравоохранения так и не задал ей вопрос: как она себя чувствует. Хотя простое участие и опросник могли бы изменить её путь.

В соседнем Узбекистане это осознали на уровне государственной политики и решили пересмотреть подход к патронажной службе. Медицинские сестры, прошедшие международную подготовку, приходят домой не только, что просто измерить рост, вес и температуру ребенка, но и понять, как в эмоциональном плане чувствует себя мама. И если есть тревожные сигналы, вовремя предложить помощь.

О работе системы мы поговорили с заместителем директора по репродуктивной медицине ГУ «Республиканский специализированный медицинский центр здоровья матери и ребёнка» Юлдуз Эшоновой. По ее словам, с 2018 года в Узбекистане начали внедрять модель патронажной акушерки. Он касается женщин фертильного возраста и молодых мам. Суть модели в мультидисциплинарном подходе: с женщинами работают не только акушерки, но и психологи, социальные работники и профильные врачи.

— Акушерки оценивают общее и психоэмоциональное состояние женщины: её поведение, настроение, сон и аппетит. В ходе неформальной беседы они отслеживают наличие тревожности, печали, равнодушия или слезливости. Особое внимание уделяют отношению молодой мамы к ребенку — к примеру, равнодушна ли она или излишне тревожна, — рассказывает спикер.

Юлдуз Эшонова называет одним из самых эффективных элементов патронаж акушерки родные стены. Она работает с женщиной и ее семьей в привычной для них обстановке.

— Женщины часто готовы говорить о конкретных проблемах не в поликлинике, а во время беседы у себя дома. Таким образом, проблемы, связанные с послеродовой депрессией, насилием, усталостью и кормлением, выявляются на ранних стадиях, — добавляет она.

Параллельно формируется «Список проблемных беременных» — женщин, которым уделяется особое внимание еще до рождения ребенка.

Патронажные акушерки, которые общаются с молодыми мамами, используют методы выявления эмоциональных и психологических трудностей у женщин в послеродовой период, принятые во многих странах и закрепленные в клинических протоколах и методических рекомендациях Минздрава Узбекистана.

В некоторых регионах, особенно там, где проходят пилотные проекты, для оценки эмоционального состояния женщин используют два скрининговых инструмента:

- шкалу EPDS — Эдинбургская шкала послеродовой депрессии, о которой мы уже упоминали;

- анкету PHQ-9 — опросник состояния здоровья пациента.

Если акушерка выявляет проблемы, она направляет женщину к психологу, который работает с депрессией, тревожностью и стрессом, проводя индивидуальные или групповые сессии, в том числе в центрах репродуктивного здоровья в некоторых регионах.

Интересно, что в Узбекистане выстроена система «Архив успеха». В ней хранятся истории женщин, здоровье которых удалось восстановить благодаря патронажной помощи. И случаи, когда своевременное вмешательство спасло жизнь.

По словам Юлдуз Эшоновой, с начала 2025 года благодаря внедрению модели патронажной акушерки удалось выявить более 32 тысяч женщин с тяжёлым состоянием здоровья, в том числе и с послеродовой деперссией.

— Есть начальные доказательства того, что эмоциональная поддержка акушерок помогает снизить уровень послеродовой депрессии. Однако для полной оценки необходимы масштабные национальные исследования, которые пока не проводили, — считает Юлдуз Эшонова. Но в любом случае, мы можем говорить, что патронажная система оказала положительное влияние на здоровье матерей. Это подтверждает и пилотный анализ, который 2020 году совместно проводили ЮНИСЕФ и Минздрав.

Она добавила, что, согласно опыту таких стран, как Великобритания, Канада или Австралия, регулярная поддержка патронажной акушерки может снизить риск послеродовой депрессии на 20–30%.

Национальный консультант по вопросам психического здоровья Странового офиса ВОЗ в Казахстане Николай Негай подчёркивает, что эффективность патронажной системы обеспечивается именно комплексом мер: важна не только сама работа на местах, но и чёткая маршрутизация, система перенаправления и доступная инфраструктура помощи на всех уровнях.

Такая команда обеспечивает всестороннюю поддержку — от медицинской до психологической и социальной помощи женщинам, особенно в уязвимом положении.

Патронаж в Казахстане: модель, которой не хватает практики?

Опыт соседей показывает: патронажная система может быть по-настоящему поддерживающей. Казахстан тоже делает шаги на этом пути. По данным UNICEF, весной 2025 года был утвержден обновленный стандарт педиатрической помощи, который включает работу с психоэмоциональным состоянием матери.

— По стандарту патронажная медсестра должна определить, есть ли у женщины признаки послеродовой депрессии, рассказать ей, как можно улучшить эмоциональное состояние, и при необходимости направить к врачу, пояснил Фахриддин Низамов, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии. — Сейчас мы обновляем обучающие материалы для медсестёр, которые навещают женщин после родов. В этих материалах особое внимание уделено поддержке психического здоровья родителей, особенно матерей.

К сожалению, на практике новые стандарты пока реализуются не так, как хотелось бы. Патронажные визиты по-прежнему чаще сосредоточены на состоянии ребенка, а эмоциональное здоровье матери остается в тени. И дело здесь не только в недоработках внутри системы.

Во многих странах, и Казахстан не исключение, вопросы психического здоровья женщин в послеродовой период до сих пор не интегрированы в систему охраны материнства. Хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрять психологическую поддержку через патронажную службу.

— В системе охраны материнства и детства ощущается острый дефицит специалистов, обученных психическому здоровью. Особенно это актуально для стран со средним и низким доходом. Врачи и акушерки, ведущие беременность, как правило, не имеют достаточной подготовки в этой области, поэтому могут не распознать депрессию или тревожное расстройство, — отмечает Николай Негай, консультант по вопросам психического здоровья Странового офиса ВОЗ в Казахстане.

Еще одна серьезная преграда — стигматизация. Женщины боятся показаться слабыми, недееспособными или «плохими матерями». Медицинские работники, в свою очередь, часто не считают вопросы психического состояния пациенток частью своей зоны ответственности.

— Стигма присутствует и среди самих медработников — тема ментального здоровья может восприниматься как второстепенная, неприличная или вне компетенции служб охраны материнства и детства. В результате ни пациенты, ни специалисты не инициируют разговор о психическом самочувствии, — говорит эксперт.

Системной проблемой остается и отсутствие приоритетов на уровне здравоохранения. Без финансовой поддержки, четких индикаторов и ответственности, психологическое благополучие женщин в послеродовой период просто выпадает из фокуса учреждений.

По оценке ВОЗ, интеграция психосоциальной помощи в патронажную систему — это не просто вопрос качества сервиса. Это важный шаг к улучшению здоровья женщин, снижению материнской смертности и профилактике проблем развития у детей.

Увы, но в Казахстане послеродовая депрессия по-прежнему остаётся незамеченной проблемой. Ее решение тормозят нехватка специалистов, стигма и слабое финансирование. Хотя международный опыт, в том числе пример Узбекистана, доказывает: при правильно выстроенной системе патронажной службы психоэмоциональные нарушения можно диагностировать на ранних этапах, ещё до развития тяжёлых форм.

В нашей стране уже действует система патронажных визитов, существуют стандарты, анкеты и маршруты. Однако крайне важно усилить акцент на психоэмоциональном состоянии самой матери, а не ограничиваться наблюдением за развитием ребёнка. Каждая женщина после родов должна иметь доступ к комплексной поддержке, включая регулярные визиты медсестры, обученной выявлять симптомы послеродовой депрессии. От состояния матери напрямую зависит здоровье ребёнка, а значит и здоровье будущего поколения.

Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab II и выражает личное мнение и позицию автора.